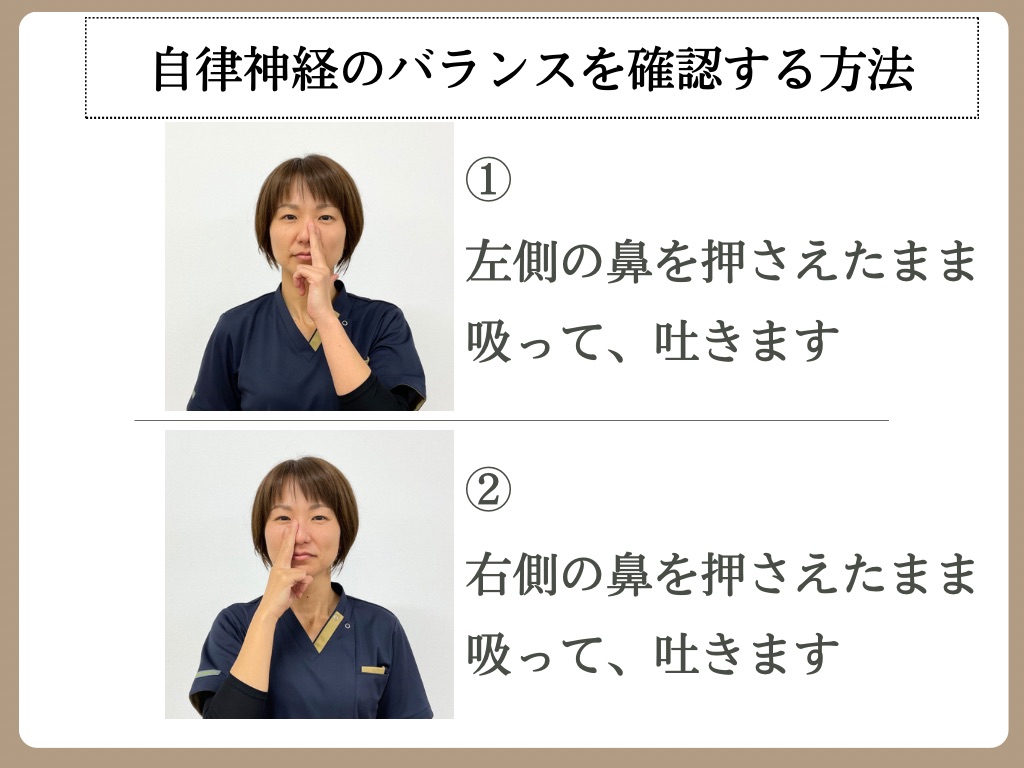

今、あなたの体は交感神経優位?それとも、副交感神経優位?

どちらかの手で片方の鼻を押さえて呼吸をして、自律神経のバランスを確認することが出来ます。

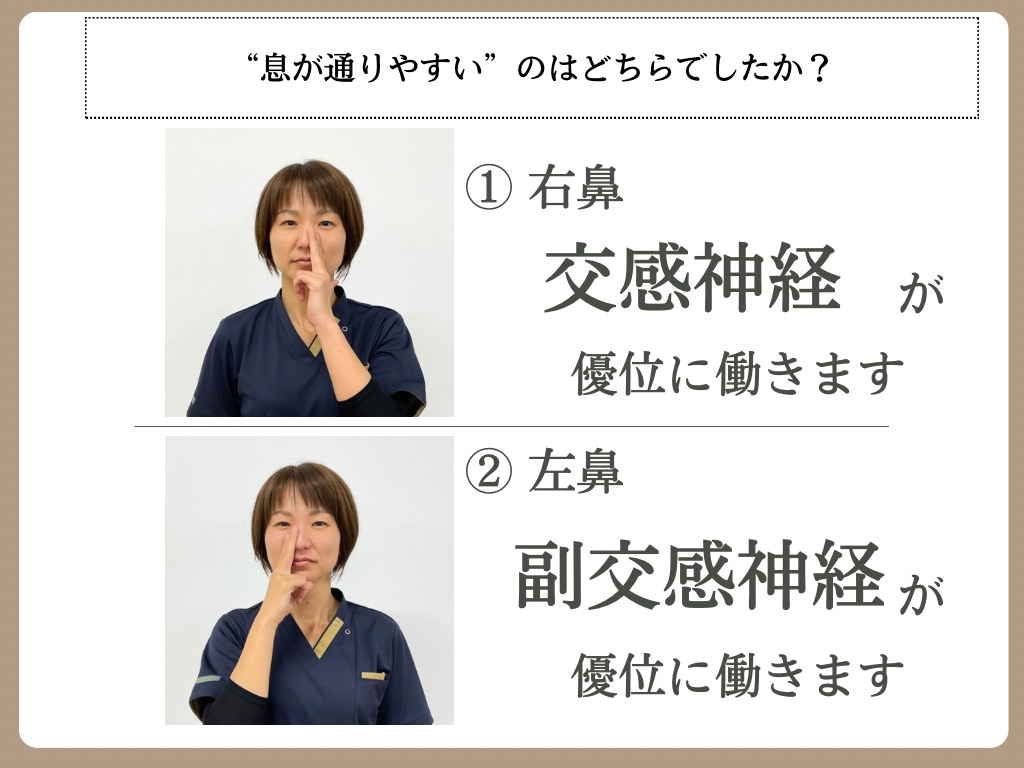

息が通りやすかったのは左右どちらの鼻ですか?

右鼻が通りやすかった方は、交感神経が優位に働いている状態です。緊張していたり、興奮していたりするのかもしれません。 左鼻が通りやすかった方は、副交感神経が優位に働いている状態です。リラックスして落ち着いているのかもしれません。

なぜ梅雨になると頭が痛くなるのでしょうか。

頭痛は、血液に水分が溜まり血管が拡張するため、神経を圧迫することで起こります。特に梅雨の時期は湿度が高く汗をかきにくくなるため、拡張した血管が神経を圧迫することで頭痛が起こりやすくなるようです。

頭痛にはどんな種類があるのでしょうか。

頭痛は、一次性頭痛と二次性頭痛の2つに大きく分けられます。

- 一次性頭痛:ほかの病気が隠れていなく、頭痛を繰り返す慢性的な頭痛

- 二次性頭痛:脳や頭部の病気の症状として出現する頭痛

一次性頭痛は、偏頭痛や低気圧頭痛、緊張型頭痛が該当します。

偏頭痛は、ズキズキと脈を打つように痛むのが特徴です。低気圧頭痛は、偏頭痛と同様に痛むのが特徴ですが、気圧の変化により痛みが強くなることが多いです。緊張型頭痛は、頭がギューっと締めつけられるように痛むのが特徴ですので、この頭痛は血管が拡張して起こるものではなく、首の後ろ側の筋肉が硬くなることが原因です。

つまり、同じ頭痛でも気圧の変化によって血管に影響を受ける方、筋肉に影響を受ける方がいるということです。

一次性頭痛は、体調を正常に保つ働きが過剰になることが原因です。

頭痛が起こる理由は、ひと言で表すと“自律神経の失調”です。

自律神経は、体調を正常に保つために呼吸・血液循環・消化・体温調節をはじめ、さまざまな機能を調整している神経なので、気温や気圧の変化に自律神経が敏感に反応して、働き過ぎてしまうことで頭痛が起こります。

お薬を使わずに痛みを和らげる方法もあります。

頭痛を根本から治すことは困難かもしれませんが、症状を出にくくする、あるいは和らげるには、普段から余分な水分を溜め込まない体を作ることです。

余分な水分を溜め込みにくくするためには、ストレッチや早歩きなどで、うっすらと汗をかける軽い運動をすることが効果的です。さらに栄養バランスの整った食事を摂ること、ぐっすり眠ることも大切です。

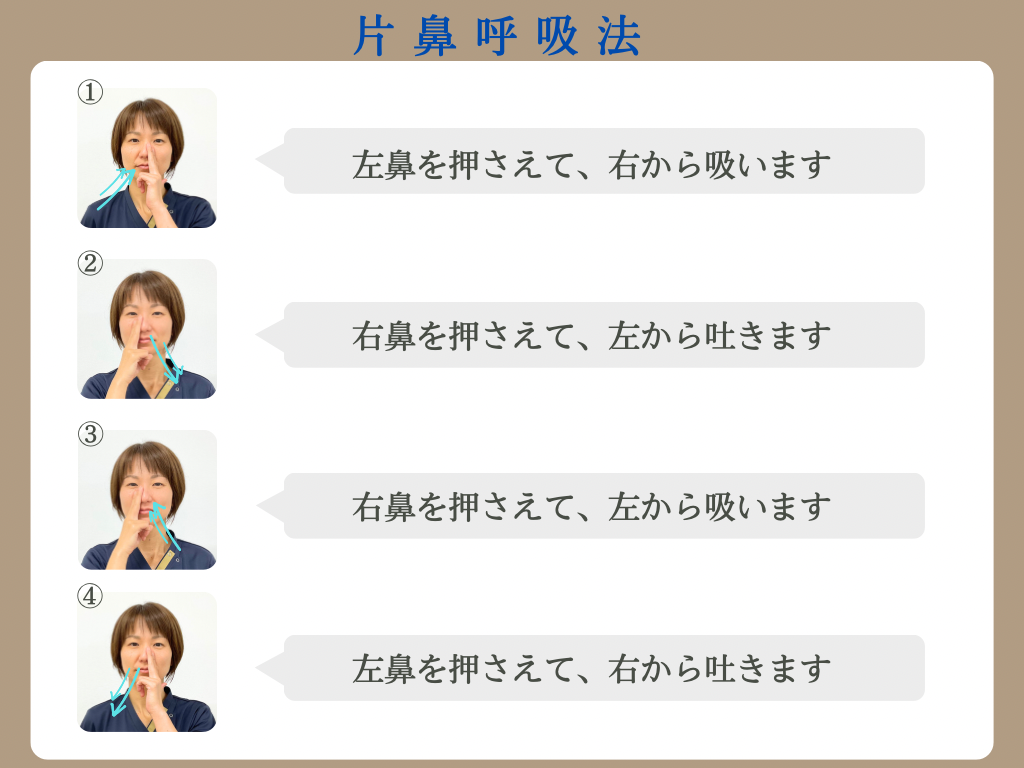

自律神経を整える“片鼻呼吸法”も、痛みを和らげる方法の1つです。

ヨガを学んでいる方であればご存じの方は多いと思いますが、自律神経を整える呼吸方法として“片鼻呼吸法”という片鼻ずつ呼吸を行う方法があります。

「片鼻呼吸法を行うことで自律神経が整うの?」と疑問に思うかもしれませんが、ハーバード大学医学部教授・根来秀行先生によると、『鼻の粘膜は2~3時間ごとに左右交代で腫れるようにできており、腫れたほうは空気の通りが悪くなるため一時的にお休み状態となる(これをネーザルサイクルと呼ぶ)。

この現象は脳と連動して働き、右鼻呼吸が優位な時は交感神経と左脳が優位になり、左鼻呼吸が優位なときは副交感神経と右脳が優位となることが分かっています。』とあり、実は科学的にも証明されているものなのです。

~ 準備 ~

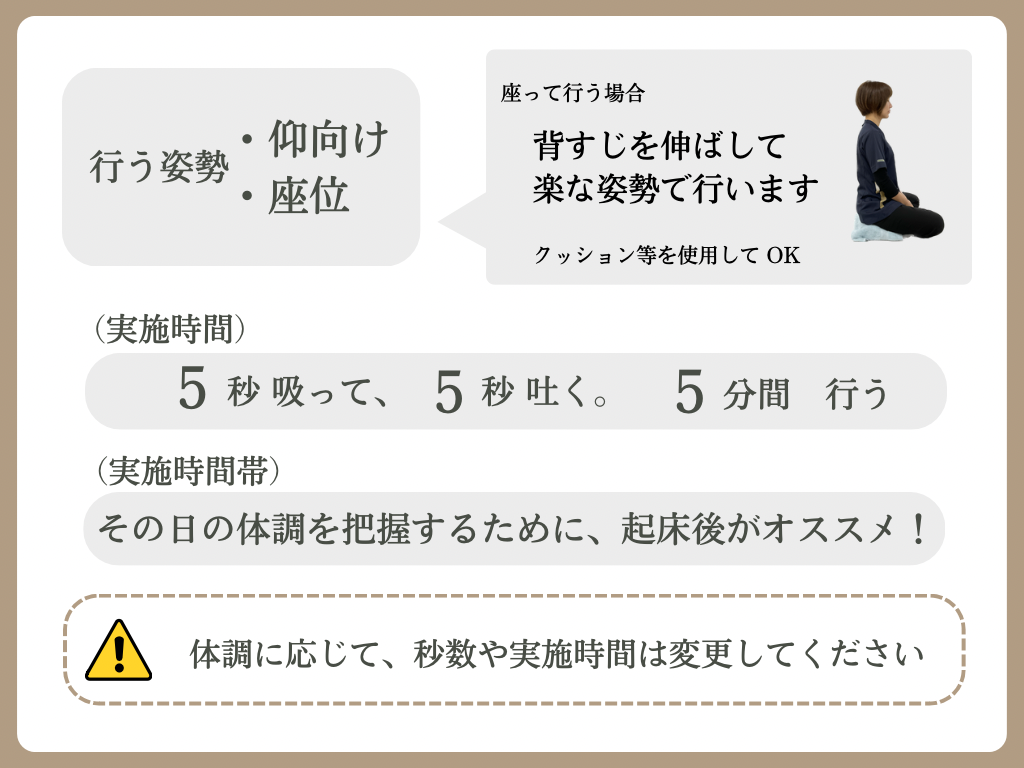

呼吸を行う姿勢は、床に座るか椅子に座って行います。座わって行うのがつらい場合は、仰向けに寝て行っても構いません。

座って行う場合、背すじを伸ばした方が深い呼吸ができるのでクッション等を使用して骨盤を立てるようにして座ります。

~ やり方 ~

- 指で左鼻を抑えて右鼻から今ある息を吐きます。

- 指で左鼻を抑えたまま右鼻から5秒かけて吸います。

- 息を止めます。

- 次は指で右鼻を抑えて左鼻から5秒かけて吐きます。

- 左鼻から5秒かけて吸います。

- 次は指で左鼻を抑えて右鼻から5秒かけて吐きます

- 2~6の方法で鼻呼吸を繰り返し、5分間行います。

- 息を吸う、吐く秒数は、5秒と記載していますが、体調に合わせてよりも短くしたり長くしたり調整しても構いません。

- 最初は5分間行うことが難しいかもしれません。その場合は、1分間から開始して徐々に時間を延ばしていきましょう。

呼吸をすることで身体と向き合います

私たちは日々さまざまな刺激を受けており、緊張を強いられる場面も少なくありません。張り詰めた気持ちがそのまま体に反映されると力が抜けなくなり、そのことに気づけずいつしか呼吸が浅くなっていることもあります。毎日、5分間片鼻呼吸をすることで、ご自分の身体と向き合い痛みを和らげたり未然に防いだりすることをお勧めします。

ひと言に“頭痛”といっても原因と症状がさまざまです

風邪を引いた時の頭痛、かき氷を食べた時の頭痛。脳血管障害による頭痛など、原因が多岐にわたる疾患です。

お薬を使わずに日常生活が妨げられない程度であれば今回紹介した“片鼻呼吸法”を取り入れてみてください。それ以外の頭痛では専門医を受診することをお勧めします。

コラムニスト

理学療法士 上野 恵理

私は、小・中・高校時代はサッカー部に所属していました。

高校時代は、平日は練習をして週末は試合や遠征へ行く、というスケジュールでサッカー漬けの生活だったため、怪我をすることも多くその都度病院にお世話になっていました。そのときに日々のケアや怪我をしない体づくりが大切であることを知り、人間の身体に興味を持つようになりました。

身体に不調があると人生楽しくありません。

年齢を重ねるとどこかに不調が出てくるものですが、それでも「どうすれば心豊かに楽しく過ごすことができるようになるの?」をモットーとして個々人にあった運動方法が提供できるよう努めています。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2022/04/28

2022/04/28「はぁ~、あぁ」と、ため息をつくと「幸せが逃げちゃうよ!」なんて言われたことありませんか?

ため息をつく状況をイメージすると「疲れている」「大変そうだな」と、マイナスなイメージをされる方が多いのかもしれませんが、実はため息をつくことは体にいいことなので...続きを読む

-

2022/12/14

2022/12/14体を後ろに反ることは得意ですか? 体を後ろに反らす運動は意外と恐怖心があり、苦手に感じる人が多い運動です。 なぜ、背骨を動かすことを苦手に感じるようになった...続きを読む

-

2022/02/09

2022/02/09呼吸運動とは、どのような運動でしょうか。正しい呼吸を一緒に学んでみませんか。

「深呼吸をしてみましょう」と言われたら、鼻と口どちらで呼吸をされていますか。多くの方が「鼻」呼吸だと思いますが、近年のマスク生活で口呼吸の習慣がついている方も少...続きを読む

-

2023/04/14

2023/04/14最近、「ワクチン注射してから肩が上がらなくなりました」と言われる方によく出会います。 ワクチン接種後2週間以上経っても痛みが続く、腕が上がらないなどの症状が続...続きを読む