こんにちは。今回も日常診療でよく出会う疾患の1つであり、実際にお困りの方が多い、逆流性食道炎についてお話をさせていただきます。

逆流性食道炎は呑酸(酸っぱいげっぷ)や胸やけといった不快な症状が代表的です。その他、のどの違和感、慢性的な咳、喘息、むし歯といった症状もこの逆流性食道炎との関連が指摘されています。

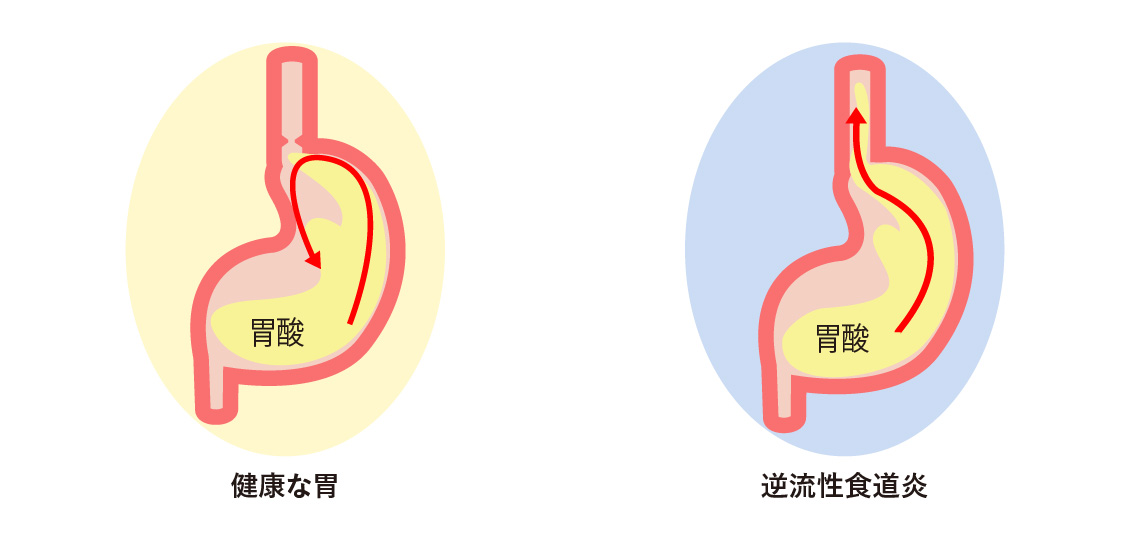

昨今、日本人はヘリコバクターピロリの感染率の低下や食生活の欧米化などにより、胃酸分泌が増加していると言われています。胃酸の分泌増加により胃から食道に逆流し、そこで炎症を起こす病気が“逆流性食道炎”と言われています。

逆流性食道炎は人口の10%程度が罹患している病気

逆流性食道炎は、人口の10%程度が罹患しているといわれており、1990年代後半より増加しています。食道は口からの食べ物を胃へ送り出す臓器です。胃酸分泌の増加によって胃酸が胃から食道へ逆流し、炎症が起きることで逆流性食道炎をきたします。胃は胃酸に耐える粘膜を持っていますが、食道は本来胃酸が通過する器官ではなく、炎症を起こしてしまいます。逆流性食道炎の増加の原因は完全には明らかになっていませんが、前述のようにヘリコバクターピロリの感染率の低下により、胃酸の分泌の増加したことや、食生活の欧米化などが考えられています。

なお、2021年に日本消化器病学会から「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021」が出版され、同誌では最新の逆流性食道炎の対応が示されています。

逆流性食道炎は胃カメラで診断

逆流性食道炎の診断は胃カメラ(上部消化管内視鏡)が一般的です。ガイドラインにもありますが、典型的な症状の場合、プロトンポンプインヒビターといった胃酸を強く抑える胃薬を2〜4週間服用し、改善しない場合や再発する場合に胃カメラを検討することも許容されています。

典型的な内視鏡所見では食道と胃のつなぎ目に粘膜のただれや傷ができますが、逆流症状を自覚しても、内視鏡ではただれや傷がない、非びらん性の逆流性食道炎(NERD)といった病態もあります。こちらは必ずしも胃酸が関与しているわけではなく、酸以外(例えば胆汁といった消化酵素など)の逆流、食道の知覚過敏などが推測されています。

逆流性食道炎の治療について

治療は大きく分けて3つあり、生活習慣の改善、胃薬などの薬物治療、外科治療に分けられます

まず、生活習慣の改善に関しては、逆流の起こしやすい姿勢や習慣を治すことが重要です。具体的には、食後にすぐ横にならないようにしていただき、前かがみの姿勢は胃酸が逆流しやすくなるので控えることをお勧めします。お仕事や家事でどうしても必要な場合は時々休憩を挟み、体を伸ばすことが大事です。便秘も避けることが大切で、お腹を強く圧迫するようなベルトやバンドも避けるのが良いとされています。寝るときは、体の右側を下にしたり、上半身をわずかに高くすることで逆流を抑えることができます。アルコール、コーヒー、炭酸飲料、脂っこい食事、甘い食べ物は胃酸の分泌を促すことがあり、ご注意です。食後2〜3時間は胃酸が活発に出るため、就寝は食後2〜3時間以降がお勧めです。

逆流性食道炎には生活習慣の見直しに加え、薬物治療が一般的です。薬物治療には、前述したような胃酸の分泌を抑える胃薬、食道や胃など消化管の動きをよくする薬、食道や胃などの粘膜を保護する薬、漢方薬などを使用することが多いです。近年、特に強く胃酸を抑えるボノプラザンといった胃薬も発売されており、重度(重症)の逆流性食道炎には初回治療としてガイドラインでもお勧めされています。

頻度は稀ですが、内科的治療で効果が得られない場合は外科的治療も考慮されます。近年は比較的体の負担が少ない腹腔鏡下で逆流防止手術などが行われています。

まとめ

以上、逆流性食道炎についてお話しさせていただきました。逆流性食道炎は人口の10%程度が罹患しており、増加傾向のある疾患です。症状の改善には生活習慣の見直しや胃薬などの薬物治療が重要です。呑酸や胸やけといった不快な症状があれば担当医にご相談いただけたら幸いです

コラムニスト|おんじ内科クリニック 院長:蔭地 啓市

診療内容

内科・消化器内科・内視鏡内科・ピロリ菌外来・胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診・健康診断・予防接種・内視鏡検査・生活習慣病

所在地・アクセス

〒736-0042 安芸郡海田町南大正町3-25 Tel:082-516-5316- JR山陽本線「海田市」駅より徒歩約9分 広島電鉄・芸陽バス「海田大正町」バス停より徒歩約4分

- 当クリニック横に患者様用無料駐車場有り(施設内総数:14台)

院長 蔭地 啓市

はじめまして。

このたび、JR海田市駅の近くの大正町におんじ内科クリニックを開院させて頂くこととなりました。勤務医では一般内科、胃・大腸内視鏡検査、超音波検査、消化器内科を診療し、広島大学病院では消化器内科領域、特に内視鏡検査や治療、超音波検査の臨床研究に携わっておりました。当内科クリニックでは、患者さんの精神的、肉体的に負担の少ない内視鏡検査を行い、がんや大腸ポリープの早期発見や早期治療に心がけていきます。また、東広島、呉市での地域医療の経験を生かし、一般内科や高血圧をはじめ脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の改善にも取り組んでまいります。

地域の皆様のかかりつけ医として身体の不調や健康面のことなどお気軽にご相談ください。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2021/06/11

2021/06/11こんにちは。今回は腹部や心臓、甲状腺、頸動脈、乳腺、産婦人科領域、さらには整形外科領域など、多岐にわたって行われるエコー(超音波)検査について、特に腹部エコーについてお話をさせていただきます。

エコー検査とは超音波を使って病気の有無を調べる検査 エコー検査については、人間ドックでされた方や、産婦人科でお腹の赤ちゃんを確認されたことでご存知の方も多いと...続きを読む

-

2021/02/25

2021/02/25こんにちは、JR海田市駅の近くの大正町におんじ内科クリニックを開院させて頂くこととなりました蔭地(おんじ)と申します。 今回は便潜血検査についてお話させていた...続きを読む

-

2021/06/02

2021/06/02また、胃バリウム検査についても簡単にお話しします。 胃カメラは胃のポリープやがん、潰瘍や出血を調べる検査 胃カメラとは先端に小さなカメラがついた細い管を...続きを読む

-

2021/07/07

2021/07/07こんにちは。今回は日常診療でよく出会う疾患の1つであり、実際にお困りの方が多い、便秘症についてお話をさせていただきます。

現在、高齢化社会の影響やコロナ禍での運動不足などから、便秘でお困りの方が増えてきています。また、2012年から便秘の新しいお薬が次々と発売されており、この分野に...続きを読む