八百屋お七の迷信をあなたは信じますか?

―現代人に潜む迷信を信じてしまう心―

1966年に出生率はがくんと下がった!何でやねん?

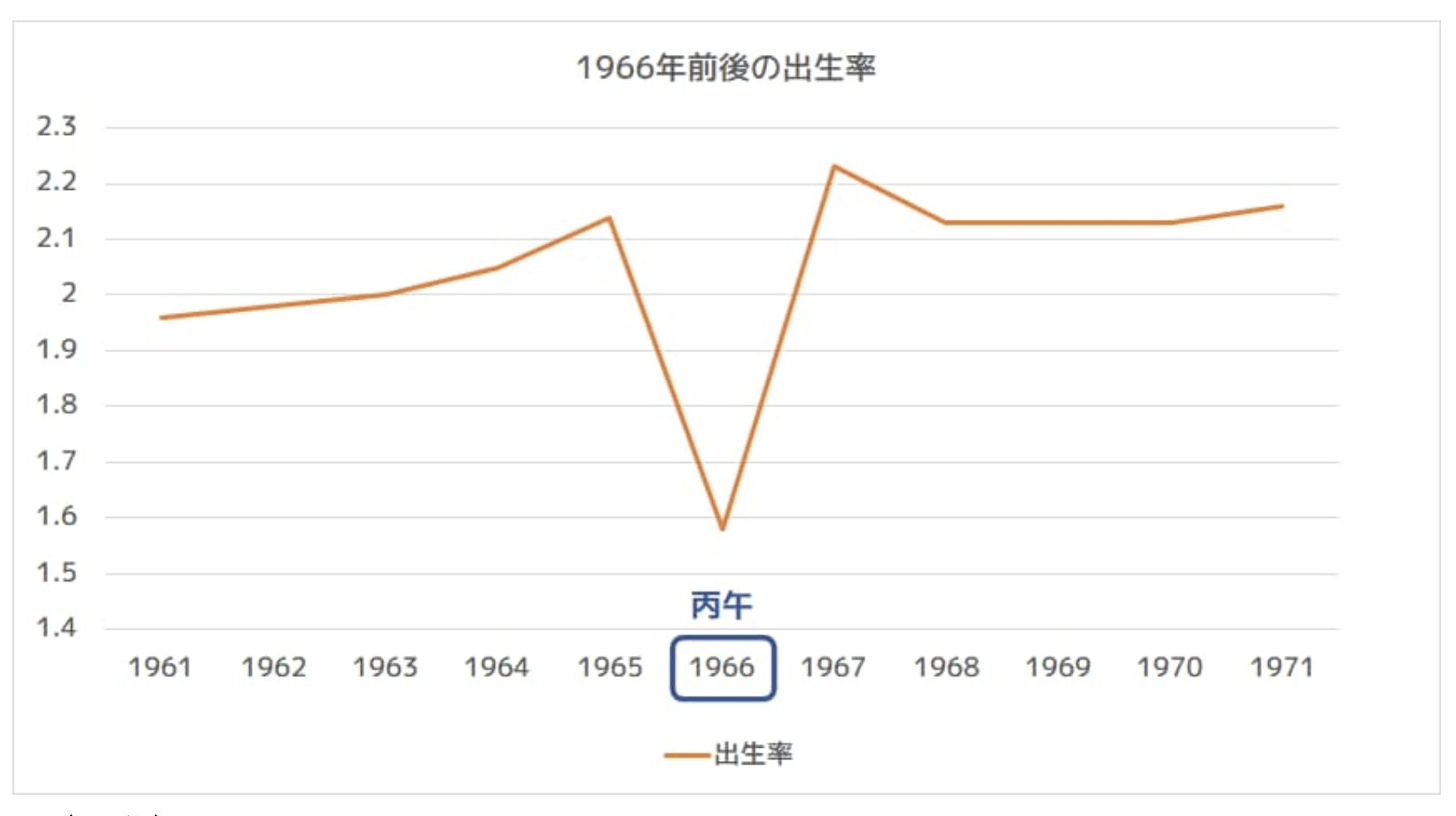

まずはともあれ次のグラフをご覧ください。

これは、1961年から1971年までの日本の出生率のグラフです。

正確には、合計特殊出生率を表したグラフです。15歳から49歳までの年齢別出生率を合計したものを合計特殊出生率(合計出生率)といいます。1人の女性が一生の間に何人の子を産むかを表します。

1966年は、「丙午(ひのえうま)」の年でした。

「何でやねん?」と突っ込みを入れたくなりますね!!

「丙午」って何なんだ?

「丙午」の年には、日本人は子どもを産まなかったのです。

なぜなのでしょう。

解説しましょう。

干支(えと)は皆さん知っていますね。年末に次の年の置物を買いに行きますね。

ねずみ年とかうし年とか、いのしし年とかいうあれです。

干支というのは、厳密にいうと60種類もあるのです。12種類ではなかったのです。「丙午」は、60年に1度巡ってくる干支(えと)のひとつです。

干支とは、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので、全部で60種類あります。十干が「丙(ひのえ)」、十二支が「午(うま)」にあたる年を「丙午(ひのえうま)」といいます。

十干とは「甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、癸(みずのと)」の10種類をいいます。

十二支とは「子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)」の12種類をいいます。

またやってくる「丙午」!!それはいつなんだ?

次の「丙午」は2026年です。前回の丙午は1966年、前々回の丙午は1906年でした。

60年に一度やってくるわけです。

2026年、すなわち令和8年が丙午(ひのえうま)です。あと4年でやってきます。

そこで、今考えてほしいのです。

私たちは、目に見えない「何もの」かの力によって、勝手に踊らされていないかということなのです。

「丙午」の迷信

「丙午」の迷信には、「丙午の女性は気性が激しく夫の命を縮める」や、「丙午の女は男を食い殺してしまう」などがあります。さらに、江戸初期の八百屋お七の放火事件以降、丙午の年に生まれた女は、夫を食うとか殺すという迷信が生まれ、社会に浸透してしまいました。そのために現在に至るまで統計的にも丙午の年には出産数が少なく、1966年に出生率が低下しました。もちろん、その60年前の1906年にも出正率は低下しています。

もともと干支が生まれた中国では、丙午や丁巳(ひのとみ)の年には、天災が多いという迷信がありました。それが日本に伝わり、「丙午の年には火災が多い」と変わり、江戸時代には「丙午の女性は気性が激しく夫の命を縮める」と言われはじめたようです。

中国から伝わった迷信が、なぜ日本で変化したのでしょうか。原因はいくつか考えられます。

一つは「陰陽五行思想」があります。

陰陽五行思想では、十干、十二支は「木・火・土・金・水」に分けられます。丙(ひのえ)と午(うま)はどちらも火の要素を持ち合わせていることから、火災が多くなると結び付けられたと考えられます。

もう一つが前述した「八百屋のお七の放火事件」なのです。

1683年に江戸で「八百屋のお七の放火事件」が起きました。お七は江戸の大火から避難した際に出会った男性と恋仲になり、再会を果たすため放火事件を起こし火刑となりました。彼女の生まれ年が丙午前後だったそうです。これが、歌舞伎や浄瑠璃で大ヒット作となります。そして、日本中に拡散してしまったのです。

その後にも、この「八百屋のお七の放火事件」がテーマとなった歌舞伎や浄瑠璃が江戸の舞台で何度も何度も上演され、大ヒットが続いて迷信としてさらに広まったと考えられます。

こんな迷信の影響もあった!

1906年(明治39年)の「丙午」のこと。

1906年(明治39年)前後の出生数を見ると、1906年は男児の出生割合が不自然に多くなり、逆に前年と翌年は少なくなっています。丙午生まれの女性に対する偏見を避けるため、女児の出生日を前年または翌年にずらして提出したためと考えられています。これを「生まれ年の祭り替え」と言いました。出生日の設定が今と違いかなり自由度が高かったのですね。

さらに、60年後の1966年(昭和41年)の「丙午」のこと。

1966年(昭和41年)前後の出生率を見ると、1966年は出生率が不自然に減っています。翌年には何事もなかったかのように元に戻っています。この頃には出生届は生まれて2週間後までに提出することになっていましたので、妊娠出産を避けた夫婦が多くいたと考えられています。

このように、昭和になっても影響が出ているのです。

令和の出生率はどうなっているの?

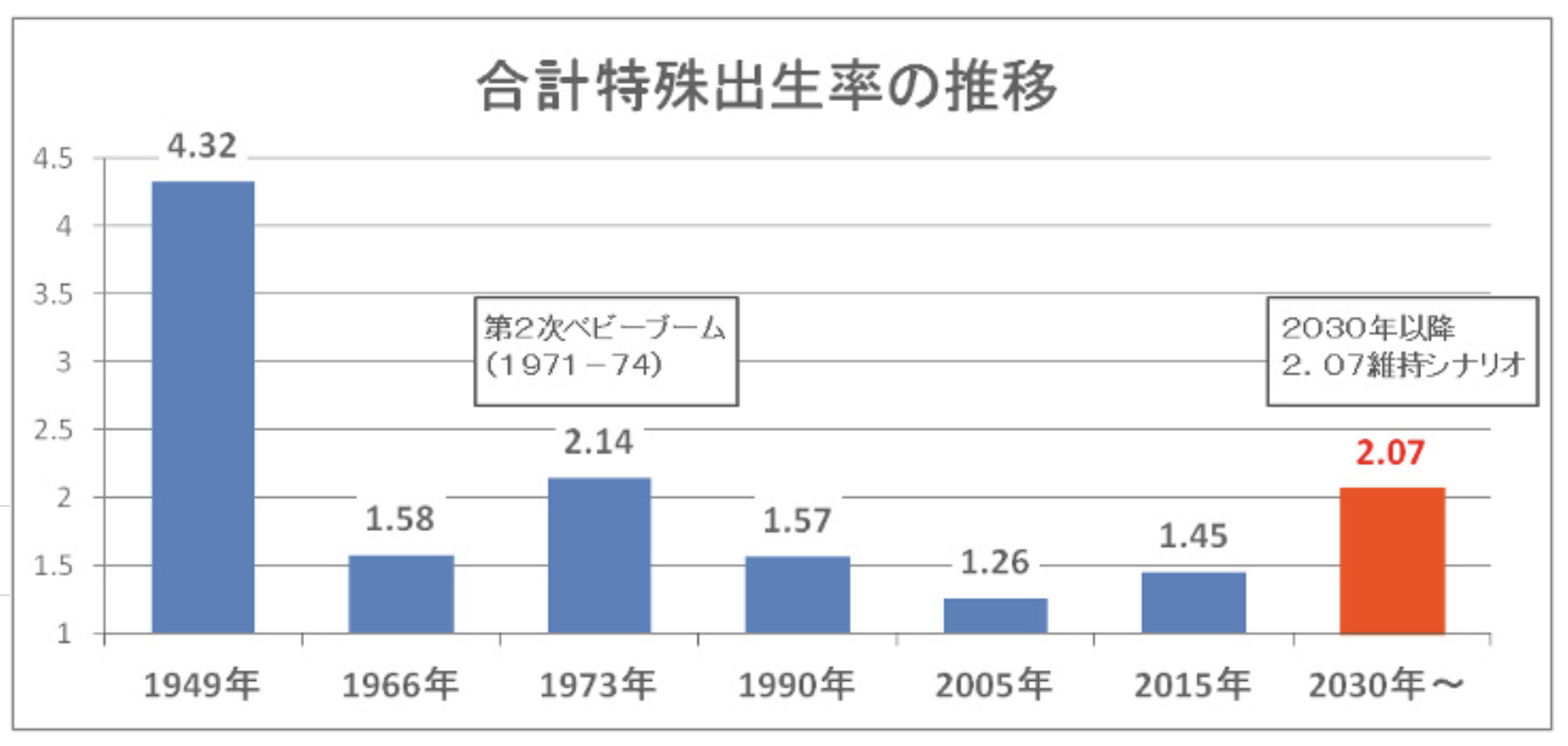

厚生労働省が2022年6月3日に発表した2021年の人口動態統計によると、1人の女性が生涯に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率は1.30だったということです。6年連続の低下となってしまいました。下落幅は縮まらず、新型コロナウイルスの感染長期化が影響した可能性があると厚生労働省は分析しています。出生数は81万1604人で前年より2万9231人減少し、過去最少を更新しました。

グラフでは、2030年以降出生率2.07を維持という夢のようなシナリオが描かれていますが、夢で終わらないことを期待します。

1.30という2021年の出生率は、とんでもなく低い数字です。危機的な状況なのです。1966年当時に迷信を信じて出産を控えた年でさえ、1.58あった出生率を大きく下回っています。このままいけば、若者がいない高齢者が多い国になるかもしれません。すなわち、日本は老人だらけの超スーパー高齢社会になってしまうかもしれないのです。

長生きをする人が多いことは悪いことではありません。しかし、若者がこの国で子どもを産まない、そして産んで育てたいと思わないというような国になっているとしたら、それは変えなければいけません。

超スーパー高齢社会になってしまう日本については、またの機会にお話しします。

2026年、あなたはどうしますか?

またあなたの周りにいる人たちに出産について何を伝えますか?

次の「丙午」は2026年です。

丙午の女性に関する迷信は、ほんの300年前に日本で出来た根拠のない迷信で、現在では気にする人はほとんどいないと思います。しかし、もし現代でも同世代の人数が減るようなことがあっていいのでしょうか?

私は少し心配しています。取り越し苦労ならいいのですが。

それは、次のようなことを思うからです。

現代にあっても、一部の都道府県への偏見をモチーフにした映画がヒットしたり、一部の宗教法人によって法外な霊感商法が行われたりしています。科学的根拠のないことをもとにして「個人の尊厳」がないがしろにされている現状は多々見受けられます。

次の「丙午」は2026年。

あなたが、出産について相談を受けた時、きっぱりと「迷信」を打ち消すことができるでしょうか?

どんな世の中にしていきたいかは、私たちの今の考え方と生き方にかかっていると言っても過言ではないように思います。

コラムニスト

公認心理師・臨床心理士・特別支援教育士スーパーバイザー

竹内 吉和

私が大学を卒業してすぐに教師となって教壇に立ってから30年が過ぎ、発達障害や特別支援教育について講演をするようになって、10年以上が経ちました。特別支援教育とは、従来知的な遅れや目が不自由な子供たちなどを対象にしてきた障害児教育に加えて、「知的発達に遅れがないものの、学習や行動、社会生活面で困難を抱えている児童生徒」にもきちんと対応していこうと言う教育です。

これは、従来の障害児教育で論議されていた内容をはるかに超えて、発達障害児はもとより発達障害と診断されなくても認知機能に凹凸のある子供の教育についても対象としており、さらに子供だけでなく我々大人も含めたコミュニケーションや感情のコントロールといった、人間が社会で生きていくうえにおいてもっとも重要であり、基礎的な内容を徹底して論議しているからであるととらえています。

そのためには、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行う必要があります。ここで、単に教育とせず、教育的支援としているのは、障害のある児童生徒については、教育機関が教育を行う際に、教育機関のみならず、福祉、医療、労働などのさまざまな関係機関との連携・協力が必要だからです。また、私への依頼例からもわかるように、現在、小・中学校さらに高等学校において通常の学級に在籍するLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、知的に遅れのない自閉症(高機能自閉症・アスペルガー障害)などの児童生徒に対する指導及び支援は、喫緊の課題となっており、これら児童生徒への支援の方法や指導原理や全ての幼児・児童生徒への指導は、私達大人を含めて全ての人間が学び、関わり合うための基礎といえるコミュニケーション力を考える上で必須の知識であることを色々な場で訴えています。

今までたくさんの子供たちや親、そして同僚の先生方と貴重な出会いをしてきました。また、指導主事として教育行政の立場からもたくさんの校長先生方と学校経営の話をしたり、一般市民の方からのクレームにも対応したりと、色々な視点で学校や社会を見つめてきたつもりです。ここ数年は毎年200回近くの公演を行い、発達障害や特別支援教育について沢山の方々にお話をしてきました。そして、満を持して2014年3月に広島市立特別支援学校を退任し、2014年4月に竹内発達支援コーポレーションを設立致しました。

今後は、講演、教育相談、発達障害者の就労支援、学校・施設・企業へのコンサルテーション、帰国子女支援、発達障害のセミナーなどを行っていく所存です。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2020/09/01

2020/09/01「金曜日には好きな人とカレーを食べよう!幸せホルモンでコロナを乗り切る!!」

はじめに 「金曜日は、カレーの日」というCMがありましたね。 呉の海上自衛隊では、長期の海上勤務で「曜日感覚」が失われることを防ぐため、毎週1回カレーを部隊...続きを読む

-

2020/05/08

2020/05/08暗い情報ばかり駆け巡っています、今回はあえて軽くほっとしてクスッと笑えるようなコラムにしてみました。

いつも、「女にもてたい」とばかり考えていた。 今の話ではない。中学生の頃の話だ。今はもてないほうがいいかもと思ったりもする。 中学1年生の頃、RCCラジオで...続きを読む

-

2020/04/17

2020/04/172020年3月31日、『志村けんさん死去』の訃報を新聞各紙が伝えました。

前日にインターネットの速報ニュースで知ってはいましたが、新聞紙上の活字となってショックが大きくなりました。しばらくの間、悲しみが止まりませんでした。 「ドリフ...続きを読む

-

2021/02/09

2021/02/091はじめに 私は、現在小学校の現場に出向いて先生方から相談を受けるような仕事も多くしています。教育委員会に所属して特別支援教育アドバイザーとして幼稚園...続きを読む