今回はインプラントを長持ちさせる為に必要不可欠な処置のお話をします。

インプラント周囲には骨が必要であり、その為に骨造成を行う、と過去のコラムでもお伝えしてきました。 このインプラント周囲の骨を吸収させることなく長く維持させることはインプラントを長持ちさせるために必要不可欠であり、その為にはインプラント周囲に以下の組織が必要なのです。

- 角化歯肉

- 分厚い歯肉

簡単に申しあげると、角化歯肉がインプラントを守り、分厚い歯肉が骨を維持してくれるのです。

今回は1.角化歯肉のついて説明したします。

角化歯肉とは

上図のピンク色の組織が歯茎と認識されている物で、学術的に「角化組織」と呼ばれる部分です。赤い部分は「頬っぺた」と呼ばれる粘膜であり、非常に刺激に弱い組織です。 角化歯肉は足の裏の角質と呼ばれる組織と同じで硬く刺激に強い組織です。

歯の周りに角化歯肉が存在する事は以下に示す役割があります。

- 歯ブラシなどの機械刺激から歯周組織を守ってくれる存在で、これがないと痛くて歯磨きができない

- プラーク、細菌から守ってくれる存在で、これが無いと歯周組織は簡単に炎症が起きる

角化歯肉を移植する方法

埋入したインプラントを長持ちさせるためには炎症が起きにくく、歯ブラシが当てやすい歯周組織が不可欠であり、つまり角化歯肉が必要なのです。 しかし、歯を失った時点で角化歯肉は段々と吸収していく。つまり、インプラントが必要となる部分は角化歯肉が減少し少ないため、インプラント周囲に角化歯肉を増やす処置が必要になります。

その方法には以下の2種類があります。

- 口蓋から角化歯肉を移植

- 舌側の角化歯肉を頬側にズラす

1.口蓋から角化歯肉を移植

口蓋は食事の度に食べ物に触れるため、刺激に強い必要があり、全て角化歯肉なのです。 そこで口蓋から組織を切り取り、インプラント周囲に移植する方法です。

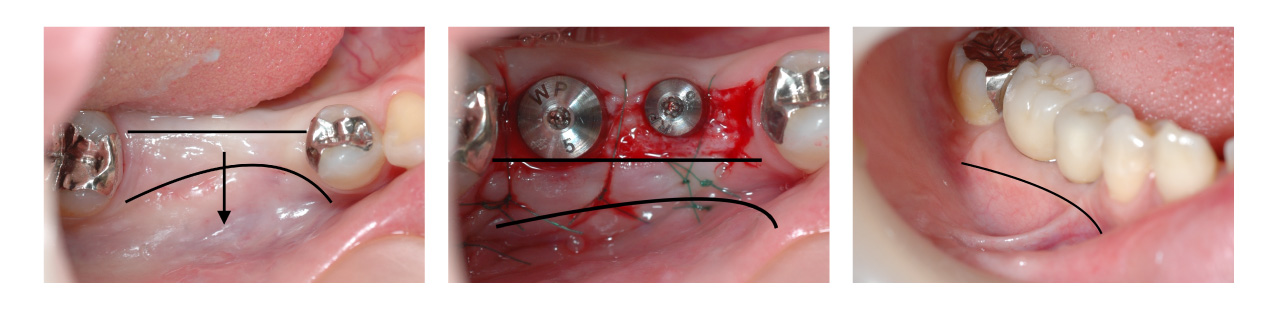

今回お示しするケースはインプラントではなく天然歯周囲に角化歯肉を移植したケースですが、元々ピンク色の角化歯肉は全くなく、歯の周囲は赤い粘膜しか存在していませんが、移植後はピンク色の角化歯肉が生着しております。

2.舌側の角化歯肉を頬側にズラす

歯を失うと、角化歯肉は頬側から舌側に向けて吸収して無くなっていくので、まだ残っている舌側の角化歯肉を頬側にズラして増やします。

下図では、黒い線で囲まれている部分が角化歯肉になります。 歯茎の下には3ヶ月前に骨造成と同時に埋入されたインプラントが埋まっており、骨と結合したため歯茎を切ってネジを付けてかぶせ物を作ります。その際、ただ歯茎を切り取るのではなく、舌側の角化歯肉を頬側にズラすオペをしました。

インプラントで歯を作った段階で頬側にこの角化歯肉が存在していることが確認できます。

次回のコラムでは分厚い組織を作る方法について詳しくお話しさせて頂きます。

コラムニスト|医療法人KDCかみなか歯科 理事長:上中 茂晴

所在地・アクセス

〒738-0025 廿日市市平良1-17-50 Tel:0829-20-4888- JR廿日市駅から徒歩7分・広電廿日市駅から徒歩7分

- JR廿日市駅から車で2分のところのセブンイレブン前にかみなか歯科はございます。

理事長 上中 茂晴

広島県にある廿日市市平良「精密な検査とカウンセリング。原因から改善して、治療する」をモットーに、大阪で10年間勤務し、学んだ最先端の技術を、郊外でも最新の治療を提供すべく地域密着型の治療を提供している「かみなか歯科」です。

● 拡大鏡、歯科用顕微鏡を用いて7倍から20倍に拡大した視野のなか行う精密治療

● CTも用いた3次元診断

● 歯科麻酔医による全身管理の元、安全に行う外科処置

の3つの特徴を軸に安心、安全な治療を提供しております。

800本以上のインプラントを埋入してきた確かな実績を元に、CT分析ソフトを用いた事前シミュレーションと、歯科麻酔医による全身管理のもと安全に手術に臨めています。痛みや腫れが少ない麻酔を使用して、寝ている間に手術を終えることが可能です。

また、歯の温存を図る歯周病治療として、歯のクリーニングを行う機器の中で最も歯茎への負担が少ない「エアーフローマスター」を導入。歯周病菌の状況や変化も動画撮影し、口内のリスク管理を行います。歯周病により失った骨を再生させる再生療法を行う資格も取得しております。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2020/03/30

2020/03/30ショートインプラントとは、長さが8mm以下の短いインプラントの事を言います。

ショートインプラントとは、長さが8mm以下の短いインプラントの事を言います。 現在超高齢社会を迎えた日本において、インプラント患者の高齢化により全身状...続きを読む

-

2020/09/10

2020/09/10今回はインプラントを長持ちさせる為に必要不可欠な処置のお話をします。

今回はインプラントを長持ちさせる為に必要不可欠な処置のお話をします。 インプラント周囲には骨が必要であり、その為に骨造成を行う、と過去のコラムでもお伝えし...続きを読む

-

2020/05/22

2020/05/22All-on-4®︎(オールオン4)は、Dr.PauloMalo(パウロ・マロ)によって開発された、画期的なインプラント治療です。

All-on-4®(オールオン4)は、Dr.PauloMalo(パウロ・マロ)によって開発された、画期的なインプラント治療です。 オールオン4(A...続きを読む

-

2019/10/16

2019/10/16インプラント治療を希望される患者様の多くは、骨の高さがなく、骨幅も薄いのです。

インプラント治療を希望される患者様の多くは、骨の高さがなく、骨幅も薄いのです。 抜歯しないといけない歯は重大な疾患を抱えています。(だからこそ抜歯に至って...続きを読む