今回はアトピー性皮膚炎の免疫メカニズムについて、お話しします。

少し複雑なお話になるのですが、前回コラム(Vol.3:アトピー性皮膚炎の治療について)で登場した飲み薬(ネオーラル®︎)、注射薬(デュピクセント®︎)がなぜ効くのか?ということを解説します。

皮膚の下ではどんなことが起こっている?

皆さんもご存知のように皮膚炎は見た目が赤く、ガサガサしてかゆく、その名の通り“皮膚に炎症を起こしている”状態です。では、その炎症は皮膚の下ではどのような反応が起こっているのでしょうか?

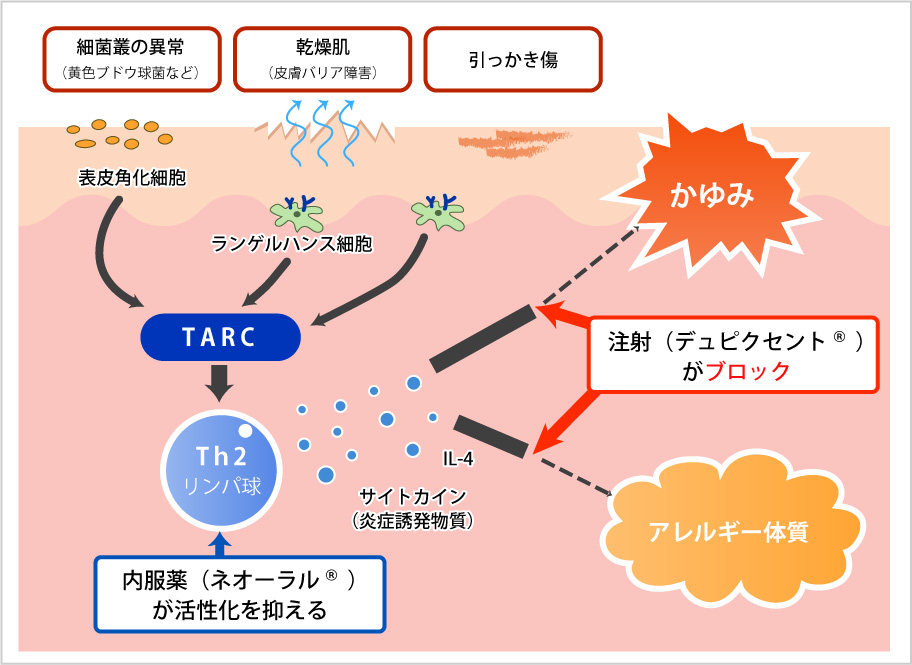

アトピー性皮膚炎の皮膚の下には、リンパ球がたくさん集まっていることが知られています。リンパ球とは、炎症を起こす役割をもった細胞で、その中でもT細胞というリンパ球が主な役割を果たしています。特にTh2(ティーエイチツー)というアレルギーに関係するタイプのT細胞が皮膚に集まり、皮膚炎を起こしています。

ではどうして、Th2細胞が皮膚の下に集まるのでしょうか?まず、皮膚炎が悪化すると皮膚でTARCという物質がたくさん産生されます。次に、このTARCにはTh2細胞を皮膚に呼び寄せる作用があるため、皮膚炎では皮膚の下にTh2細胞が集まり、かゆみやアレルギー症状を誘発し、最終的には慢性的な皮膚炎につながります。前回のコラム(vol.3:アトピー性皮膚炎の治療について)で紹介したTARCを測定しながらアトピー性皮膚炎の治療をするということは、つまり皮膚の下まで病態を把握して治療していることにもなるわけです。

また、Th2細胞はIL-4という物質(サイトカイン)を産生し、IL-4がさらにアトピー性皮膚炎を悪化させます。これをブロックするのがデュピクセント®︎という注射薬になります。

また、飲み薬(ネオーラル®︎)はTh2細胞の活性化を抑制して、効果を発揮します。皮膚の下での免疫反応はすごく複雑ですが、簡単に病気のメカニズムを説明するとTARC、Th2細胞を中心とした炎症があるということになります。飲み薬や注射はココをブロックして、治療効果が出るという訳です。

皮膚の免疫ついて

当たり前のことですが、人間の体は皮膚によって守られています。日常生活で、皮膚には様々なものが付着します、ひょっとすると体に有害な細菌もあるかもしれません。皮膚は、これら外からの細菌が不必要に体の中に入るのを防ぐ一方で、過剰なアレルギー反応が出ないようにも上手く調整してくれています。これらの免疫調整は、普段自分で意識しなくてもうまく皮膚にいる細胞たちが行ってくれています。

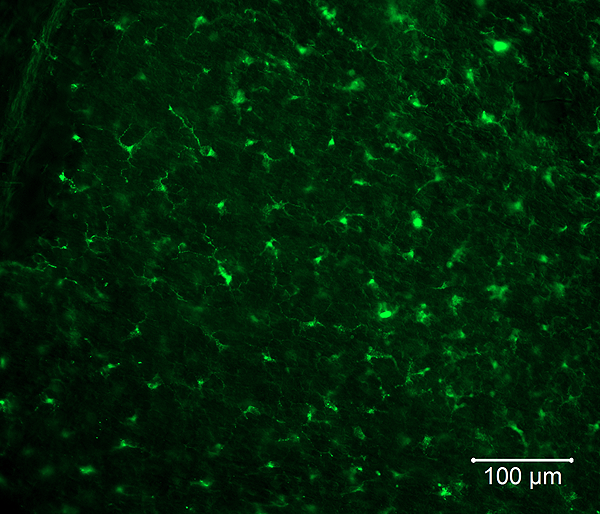

そのために皮膚の中には免疫アレルギーを司る細胞がびっしりと配置されています。その細胞の名前は“ランゲルハンス細胞”というもので、皮膚表面にある異物や細菌などを見極めて、皮膚のバリア機能・免疫アレルギーを保っています。

左の図は実際に、私がドイツ留学中に人間の皮膚のランゲルハンス細胞を染色した写真です。緑に光っているのが1個1個のランゲルハンス細胞です(文献1)。右下のスケールは100μm(マイクロメートル)で、0.1mmのサイズに相当するのですが、わずかこれだけの範囲にも星空のような数の皮膚を守るランゲルハンス細胞が存在しています。この写真を初めて顕微鏡を通して自分の目で見たときに、やはり人間の体はうまくできているな、と感心したのを今でも覚えています。

左の図は実際に、私がドイツ留学中に人間の皮膚のランゲルハンス細胞を染色した写真です。緑に光っているのが1個1個のランゲルハンス細胞です(文献1)。右下のスケールは100μm(マイクロメートル)で、0.1mmのサイズに相当するのですが、わずかこれだけの範囲にも星空のような数の皮膚を守るランゲルハンス細胞が存在しています。この写真を初めて顕微鏡を通して自分の目で見たときに、やはり人間の体はうまくできているな、と感心したのを今でも覚えています。

アトピー性皮膚炎は、アレルギーに傾いた過剰な免疫反応による皮膚の病気とも捉えることができます。皮膚の表面に付着する汗や細菌(次に詳しく説明します)なども、この反応を悪化させることもあるため、スキンケアはとても大切になってきます。

皮膚の細菌叢?黄色ブドウ球菌について

アトピー性皮膚炎の皮膚、特に皮膚炎がある部分には黄色ブドウ球菌(S.aureus)という細菌がたくさん付着していることが以前より知られています。問題となるのは、皮膚を引っかくことで、黄色ブドウ球菌が増殖し、とびひ(伝染性膿痂疹)になりやすくなることです。実際、統計的なデータをみても、アトピー性皮膚炎の患者さんはとびひ(伝染性膿痂疹)に罹りやすいことがわかっています。

さらに最近では、皮膚の表面に付いている細菌(細菌叢といいます)が黄色ブドウ球菌に偏ることで、皮膚炎が悪化することも分かってきました(文献2)。そのため、アトピー性皮膚炎では皮膚炎の沈静化と、普段から適切なスキンケアを行い、細菌叢を整え合併症を防ぐことも重要となってきます。(腸内細菌を整え、お腹の調子を良くするのに似ています)

余談になりますが、アトピー性皮膚炎という病気は大昔にはほとんどなく、生活が近代化し衛生状態がよくなるに連れて、発症するようになってきたとも言われています。確かに、様々な疫学調査で乳幼児期に様々な感染症にかかったり、非衛生的な環境がアレルギー疾患の発症を減らすとも報告されています。ある意味、ある程度汚いほうが、アレルギーになりにくいのかも知れません。これは衛生仮説と呼ばれ、現在も、この点を糸口として免疫の研究が続けられています。

- Iwamoto K, Stroisch T, Bieber T, et al. Langerhans and inflammatory dendritic epidermal cells in atopic dermatitis are tolerized towards TLR2 activation. Allergy, 73: 2205-2213, 2018.

- Iwamoto K, Moriwaki M, Miyake R, Hide M. Staphylococcus aureus in atopic dermatitis: Strain-specific cell wall proteins and skin immunity. Allergol Int, 68: 309-315, 2019.

コラムニスト|岩本皮ふ科アレルギー科 院長:岩本 和真

所在地・アクセス

〒733-0841 広島市西区井口明神1丁目9‐2 Tel:082-278-3758- JR山陽本線「新井口」駅より徒歩約6分 広島電鉄宮島線「井口」駅より徒歩約5分

- 駐車場:第一駐車場3台 第2駐車場11台(バイクスペースあり)

院長 岩本 和真

当クリニックでは、湿疹、水虫をはじめ、乾癬(かんせん)、やけど、皮膚ガンなど幅広い皮膚科診療を行っております。専門は、アトピー性皮膚炎、じんま疹などのアレルギー性皮膚疾患で、ドイツBonn大学ではアトピー性皮膚炎の世界的リーダーであるThomas Bieber教授のもとで研鑽をつんで参りました。また、広島大学病院では血管性浮腫をはじめ遺伝性血管性浮腫という難病の診療にも携わってきました。

これらの経験を生かし、丁寧な説明と適切な治療を心がけ、地域の皆様のお役に立てる皮ふ科クリニックとして診療いたします。ちょっとした皮膚の気になることを、お気軽にご相談ください。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2020/04/28

2020/04/28アトピー性皮膚炎の治療の中心はもちろん“塗り薬”です。中でも“ステロイド外用薬”と“保湿剤”の2つを上手く使って治療していきます。

今回は、ステロイド外用薬について説明します。ステロイド外用薬は、その成分と有効性によってI群(最も強い)からV群(弱い)まで5つのグループに分けられています。 ...続きを読む

-

2020/04/20

2020/04/20アトピー性皮膚炎は、赤ちゃんから小児、大人まで幅広い年代で見られる皮膚疾患で、悩んでおられる患者さんも多いと思います。

今回のコラムシリーズではアトピー性皮膚炎について、解説いたします。 アトピー性皮膚炎とは? そもそも、アトピー性皮膚炎とはどのような病気...続きを読む

-

2020/05/12

2020/05/12アトピー性皮膚炎は湿疹が慢性的に続くため、まずはステロイド外用薬を中心としてた治療を行い、“湿疹で日常生活に困らないように”皮膚炎をコントールしていきます。

そして、その先に保湿剤を中心とした治療へシフトしていくようにします。一人一人の患者さんごとに生活スタイルやアトピー性皮膚炎の悪化因子が異なるので、それらを加味し...続きを読む

-

2020/05/19

2020/05/19今回はアトピー性皮膚炎の免疫メカニズムについて、お話しします。

少し複雑なお話になるのですが、前回コラム(Vol.3:アトピー性皮膚炎の治療について)で登場した飲み薬(ネオーラル®︎)、注射薬(デュピクセント®...続きを読む