最近、気になっていることがあります。それは、「算数障害」の子どもたちが目立つことです。そして、「算数障害」の子どもたちへの指導について親も教師もどうしていいのかわからずに放置された状態になっているように感じています。

1はじめに

私は、現在小学校の現場に出向いて先生方から相談を受けるような仕事も多くしています。教育委員会に所属して特別支援教育アドバイザーとして幼稚園、小中学校、高校の現場に派遣されているのです。主として発達障害の子どもへの指導について相談を受けています。対人関係に弱さを持ち集団になじめない自閉スペクトラム症の子どもたち、立ち歩きが多くて私語を止められないような注意欠如多動症の子どもたち、そして知的な遅れがないにもかかわらずに読み書きや計算がうまくできない子どもたちの指導や支援を専門としています。

数字は知っていても計算がうまくできない。例えば100円+200円=300円ができても100cm+200cmがわからない。150cmの長さのイメージがわかない。すなわち100,200といった「数」と長さといった「量」が結びつかないのです。「数」と「量」が結びつかない子どもは、足し算は「指」を使って行います。「2」+「3」は、右手の指を「2本」立てて、左手の指を「3本」立てて、「1,2,3,4,5」と指を数えて計算します。「量」の概念を理解している子どもは「2」という「量」と「3」という「量」を合わせるということがわかり、暗算で「5」と答えられるのです。小学生で「2+3」を指で計算する子どもは「算数障害」の可能性があります。

これらの「算数障害」の子どもは、小学校入学前の幼児期に発見できます。「飴を5つもらうよりも6つもらうほうが嬉しいはずなのにそんなの関係ない感じだった」とか「お風呂につかるのに10数えてという指示が入らなかった」などです。

今回は「算数障害」の発見と対応についてお話ししましょう。重要なのは早期発見と早期対応です。幼児期に発見できれば以降良好にいく可能性が高いと考えてください。

2「算数障害」の子どもの小学校入学前の様子

- お風呂に入って、30まで数えられない

小学校入学前の年長の子どもたちは30までの数字を数えることができます。30まで数えられないということは耳から入った音声をほんのちょっとの時間(1秒にも満たない短時間)記憶する力に弱さがあるために数を数えることができない状態を示していると考えられます。やがて、小学校入学後には「7」+「2」ができないで困る可能性があります。「7」+「2」というのは「7」をほんのちょっと覚えておいて「2」を足す作業なのです。「7」をほんのちょっと覚えられない人は、計算できないのです。これは、計算のメカニズムは理解できても「7」を記憶できないから計算できないのです。ここのところが「知的障害」と「算数障害」の違いなのです。

- 並べられた12個の飴玉を数えられない

今度は飴玉という具体物です。ボタンでも鉛筆でも何でもいいので具体物を12個のものが数えられない状態を示します。

- 12個の飴玉から「ママに4個ちょうだい」と言ったときに4個がわからない

- 12個の飴玉から「ママに7個ちょうだい」と言ったときに7個がわからない

- 12個の飴玉から「ママに12個ちょうだい」と言ったときに12個がわからない

- 「1のカード」を「いち」と読めない

- 「2のカード」を「に」と読めない

- 「3のカード」を「さん」と読めない

- 「4のカード」を「よん」と読めない

- 「5のカード」を「ご」と読めない

- 「6のカード」を「ろく」と読めない

- 「7のカード」を「なな」と読めない

- 「8のカード」を「はち」と読めない

- 「9のカード」を「きゅう」と読めない

- 「10のカード」を「じゅう」と読めない

- 「11のカード」を「じゅういち」と読めない

- 「12のカード」を「じゅうに」と読めない

-

「6cmの紙片」

「10cmの紙片」

上のような2枚の紙片を提示してどちらが「3」でどちらが「5」と言ったときにただしく答えられない

-

「9cmの紙片」

「12cmの紙片」

上のような2枚の紙片を提示してどちらが「3」でどちらが「4」と言ったときにただしく答えられない

-

「4cmの紙片」

「14cmの紙片」

上のような2枚の紙片を提示してどちらが「2」でどちらが「7」と言ったときにただしく答えられない

※熊谷恵子(2000)「学習障害児の算数困難」多賀出版を参考にして作成した。

3「算数障害」は脳の数処理機能の障害であり、努力不足や不真面目という理由ではない

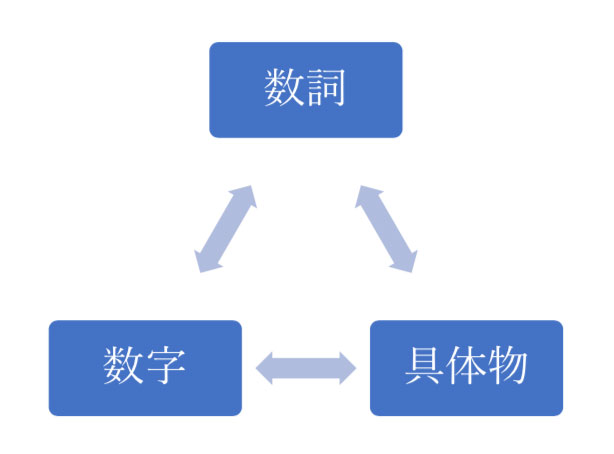

「数詞」というのは「いち」「に」「さん」・・・・・・・・・・「じゅう」「じゅういち」・・・・・というものです。これは耳から聞いているもです。これを「聴覚的シンボル」と言います。

「数字」というのは「1」「2」「3」・・・・・・・・・・「10」「11」・・・・・・・というものです。これは目で見て確認する文字であり、「視覚的シンボル」と言います。

「具体物」、例えば「飴玉」のようなものは視覚的なものであり、実際に触って操作ができるものです。私はこれを「操作可能物」と言っています。

- 「数詞」は耳すなわち「聴覚」を使っています。

- 「数字」は目すなわち「視覚」を使っています。

- 「具体物」は「手」すなわち「触覚」を使っているのです。

これらの3つは、それぞれ別の感覚を使って脳で統合されているのです。この感覚を統合する機能に弱さがあると、のちに小学校で学ぶ「計算」や「文章題」は理解できなくなります。すなわち、「数詞」「数字」「具体物」の相互関係の理解はのちの算数、数学学習の基礎ということになるわけです。

ここに、弱さを持っている子どもたちがいることが近年わかってきました。

4「算数障害」の子どもをつまずかせない算数、数学の指導方法があります

大人の皆さんは、すでに経験済みだと思います。小学校の算数、中学校の数学、そして高等学校の数学と子どもたちはかなり高度な数学を将来学ぶことになります。これらの数学がわからなかったといっても、数学を使う専門職に就かない限りは日常生活で困ることはないかもしれません。しかし、小学校で学ぶ「算数」は私たちが日常生活を送る上では最低限のものなのです。小学校の算数を理解できていれば、将来に資格試験や専門的知識を身に付けるにあたって高度な数学を学ばなければいけなくなったときに意欲と必要性に迫られた時にはなんとかなるものです。

食料品を買う、洋服を買う、外国に行ったときにお金のレートの計算をする、電車に乗る時の運賃の計算、自動車に乗って目的地に行く時間の計算、その他小学校の算数を使う場面はたくさんあります。電卓やパソコンを使って計算するときでも小学校の算数を理解していなくてはなかなかうまくはいきません。

小学校の算数の基本的なことは理解しておかなければ、様々な人間としての権利が脅かされるといってもいいかもしれません。私は、すべての子どもたちにその能力に応じて小学校の算数は理解してほしいと強く願っています。

「算数障害」の子どもをつまずかせない算数、数学の指導方法があります。

今回は、その具体的方法については紹介できませんがまたの機会に必ず紹介したいと思います。

自分で調べてみたいと思っている方のために、手に入りやすい書籍を2冊ご紹介します。

熊谷恵子・山本ゆう著「算数障害の理解と指導法」(Gakken)

岸本裕史著「算数のなやみがたちまちなくなる本」(小学館)

コラムニスト

公認心理師・臨床心理士・特別支援教育士スーパーバイザー

竹内 吉和

私が大学を卒業してすぐに教師となって教壇に立ってから30年が過ぎ、発達障害や特別支援教育について講演をするようになって、10年以上が経ちました。特別支援教育とは、従来知的な遅れや目が不自由な子供たちなどを対象にしてきた障害児教育に加えて、「知的発達に遅れがないものの、学習や行動、社会生活面で困難を抱えている児童生徒」にもきちんと対応していこうと言う教育です。

これは、従来の障害児教育で論議されていた内容をはるかに超えて、発達障害児はもとより発達障害と診断されなくても認知機能に凹凸のある子供の教育についても対象としており、さらに子供だけでなく我々大人も含めたコミュニケーションや感情のコントロールといった、人間が社会で生きていくうえにおいてもっとも重要であり、基礎的な内容を徹底して論議しているからであるととらえています。

そのためには、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行う必要があります。ここで、単に教育とせず、教育的支援としているのは、障害のある児童生徒については、教育機関が教育を行う際に、教育機関のみならず、福祉、医療、労働などのさまざまな関係機関との連携・協力が必要だからです。また、私への依頼例からもわかるように、現在、小・中学校さらに高等学校において通常の学級に在籍するLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、知的に遅れのない自閉症(高機能自閉症・アスペルガー障害)などの児童生徒に対する指導及び支援は、喫緊の課題となっており、これら児童生徒への支援の方法や指導原理や全ての幼児・児童生徒への指導は、私達大人を含めて全ての人間が学び、関わり合うための基礎といえるコミュニケーション力を考える上で必須の知識であることを色々な場で訴えています。

今までたくさんの子供たちや親、そして同僚の先生方と貴重な出会いをしてきました。また、指導主事として教育行政の立場からもたくさんの校長先生方と学校経営の話をしたり、一般市民の方からのクレームにも対応したりと、色々な視点で学校や社会を見つめてきたつもりです。ここ数年は毎年200回近くの公演を行い、発達障害や特別支援教育について沢山の方々にお話をしてきました。そして、満を持して2014年3月に広島市立特別支援学校を退任し、2014年4月に竹内発達支援コーポレーションを設立致しました。

今後は、講演、教育相談、発達障害者の就労支援、学校・施設・企業へのコンサルテーション、帰国子女支援、発達障害のセミナーなどを行っていく所存です。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2020/09/01

2020/09/01「金曜日には好きな人とカレーを食べよう!幸せホルモンでコロナを乗り切る!!」

はじめに 「金曜日は、カレーの日」というCMがありましたね。 呉の海上自衛隊では、長期の海上勤務で「曜日感覚」が失われることを防ぐため、毎週1回カレーを部隊...続きを読む

-

2020/04/17

2020/04/172020年3月31日、『志村けんさん死去』の訃報を新聞各紙が伝えました。

前日にインターネットの速報ニュースで知ってはいましたが、新聞紙上の活字となってショックが大きくなりました。しばらくの間、悲しみが止まりませんでした。 「ドリフ...続きを読む

-

2020/06/22

2020/06/22一番心配していることが、新型コロナウィルス感染拡大に伴う長期休校明けの学校でいじめが頻発するのではないかということです。

1.「いじめ」とは何か。 いじめには、次の5種類があります。 (1).暴力をふるう 暴力行為を伴ういじめです。例えば「小突く」「押す」「つねる」「叩く...続きを読む

-

2021/03/15

2021/03/15前回、算数障害について紹介しました。多くの親御さんや学校の先生方からご意見やご相談をいただきました。今日は読み書き障害について述べたいと思います。

前回記事:わが子が「算数障害」かもしれない!その時、親は何をすればよいか!! 1.見た目にはわからない読み書き障害 読み書き障害の人の中でも、特に...続きを読む