「トム・クルーズやスピルバーグも読み書き障害で悩んでいた」

トム・クルーズやスピルバーグも読み書き障害

俳優のトム・クルーズや映画監督のスティーブン・スピルバーグは、「発達性読み書き障害」であることを公表しています。他にもスウェーデン国王のカール16世グスタフやバージンアトランティック航空の社長などもよく知られています。知的な遅れはなく、会話のやり取りも課題はなく、むしろ人並み以上にスピーチ力がある人も多くいます。しかし、通常の努力では文字の読み書きなどに困難を抱えています。なぜか勉強ができないと思われています。

一般的には、年長児にもなればひらがなを読めるようになります。データでは就学前11月時点で93%がひらがなを読めるとされています。

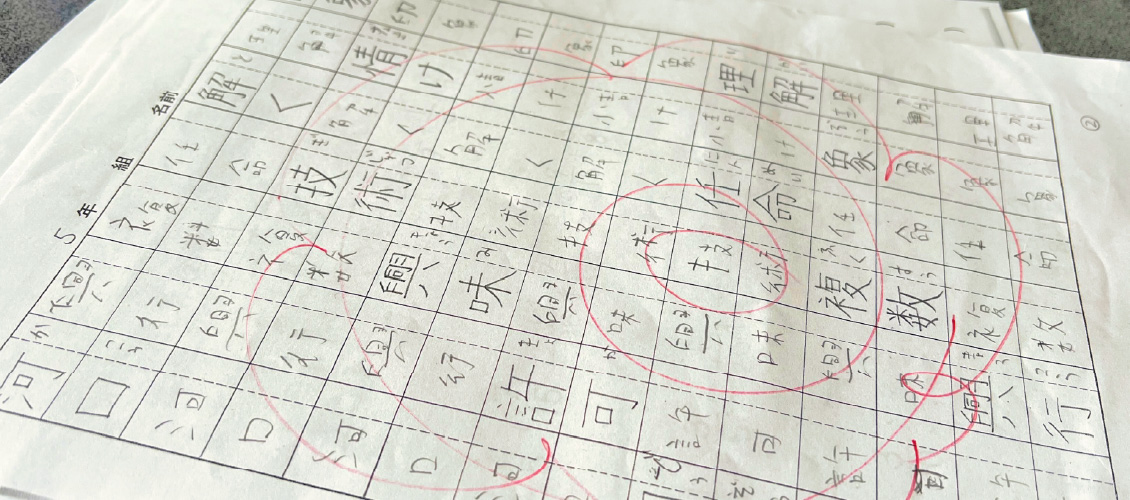

しかし、ひらがなを完璧に書けない小中学生は実際にいます。直前に努力をして、漢字テストで10問中10問書けた。しかし、2週間もすると同じ漢字が5問も書けなくなってしまう。声を出して音読はできる。しかし、読むスピードが遅い。練習しても早くはならない。板書された文字をノートに書けない。書けたとしてもとんでもなく時間がかかる。やがては書かなくなってしまう。彼らは周囲から「怠け者」「努力不足」などと誤解されることが少なくない。親さえも本人の努力不足と決めつけて、無理やり書かそうとする。

原因は、本人の努力不足ではなく神経生物学的な障害だったのです。にもかかわらず、障害の内容が社会にあまり知られておらず、苦しめられている事例が後を絶ちません。そこで、今回は「発達性読み書き障害」について解説します。

発達性読み書き障害とは?

発達性読み書き障害は、Developmental Dyslexia(デベロップメンタル ディスレクシア)の日本語訳です。交通事故などで脳損傷を起こして文字の読み書きに障害が生じる後天性のものと区別する意味で「発達性」と言います。いわゆる「生まれつき」の障害であるというところが一つ目のポイントとなります。したがって、親のしつけや本人の努力不足が原因ではないわけです。

もう一つのポイントは、「読み」と「書き」の障害であるという点です。「読み」の障害なのか「書き」の障害なのか、また「読み」と「書き」の両方の障害なのかを明確にとらえる必要があるわけです。そして、3つ目のポイントが「障害」の中身です。これは明確です。「正確さ」と「流暢さ」に困難があることが「障害」の中身となります。したがって、私たち臨床家は「文字の読み書き」について「きちんと正確に読んだり書けたりできるか」という観点と「スラスラ流暢に読んだり書けたりできるか」について検討することになるわけです。

ここに「発達性読み書き障害」の定義を載せておきます。

(発達性ディスレクシア研究会、http://square.umin.ac.jp/dyslexia/factsheet.html、2015年)

なかなか、読みにくい定義ですがざっくばらんに説明すると「生まれつき」というのを「神経生物学的に起因する」と言っていると思ってください。そして、「文字を音にして読む」というのを「音韻化」と言っています。そして、「文字を頭で音にしてその音に該当する文字を思い出すこと」を「音韻に対応する文字の想起」と言っているのです。そして、読み書きできない原因が目や耳の機能として視力や聴力の弱さが原因ではないと言っているのです。

クラスに3人はいる「発達性読み書き障害」

実は、英語を話す人よりも日本語を話す人の方が「発達性読み書き障害」はぐっと少なくなります。英語は「文字」と「音」がきっちりと対応しないものがたくさんあります。「アップルコンピュータ―」の「apple」の「a」は「ア」、「エイプリルフール」の「april」の「a」は「エイ」と発音します。このように、英語は、「文字」と「音」の対応が極めて困難なのです。

その関係もあり、英語圏では10%以上が「読み書き障害」と報告されています。すなわち、10人に1人いることになります。かなりの数です。「読み」障害だけの症例はほとんどありません。したがって、「読み書き」の障害の報告と考えてください。

続いて日本語の「読み書き障害」の報告についてです。日本語は、英語と違って「あ」は音でも「/ア/」だし「い」も「/イ/」で文字と音の対応が明確です。したがって、「読み書き障害」は実は英語圏より少ないのです。たとえ、日本語というのは、ひらがながあって、カタカナもあって、漢字もあるのに・・・・・。日本語の読み書き障害は英語圏より少ないのです。「読み書き障害」が「音」の問題と大きく関係しているのがここからもわかります。

筑波大学の宇野彰先生によると次の報告があります。

(Uno,A,Wydell,T.N.,Naruhara,N.,et al.:Reading and Writing,2009)

つまり、100人中3人くらいは教科書をスラスラ読めないということになります。そして、40人の通常学級で3人くらいは漢字の読み書きが困難であるということになります。

小・中学生の自殺の原因の1位は、「学業不振」

小・中学生の自殺の原因の1位は、学業不振です。また、発達段階が上がると、進路の悩みやうつ病の比重が高くなってきます。高校生では「進路の悩み」がトップですが、2位はやはり、「学業不振」です。大学生でも「学業不振」が最も多く、全体の2割近くを占めます。日本の大学生は遊びほうけて勉強しないといいますが、深刻に考える学生さんもいるようです。

私は、小中学生や高校生の相談を多く受けます。その中で「学業不振」で悩んでいる児童生徒を多く見かけます。その中に少なからず、実は「読み書き障害」を抱えている子どもたちがいるのではないかと考えています。

「読み書き障害」の早期発見と早期対応は自殺予防にも効果が発揮されるのではないでしょうか。

「読み書き障害」の支援の要請は親が行う!!

ここからが重要な提案になります。

「読み書き障害」というのは「知的な遅れがない」ということをはじめに言いました。すなわち、「文字」を「音」に変換するのが困難なだけなのです。だから、読めない。したがって、例えば代わりに誰かが読めばいい。実は、意味は理解できるケースがほとんどです。「意味理解」について、障害はないのです。問題文を「代読」すれば、答えは浮かぶ。

そして、紙に鉛筆で文字が書けないだけです。これも「音」を「文字」に変換できないだけです。何を書くかの意味は理解できているのです。したがって、キーボード入力は可能です。パソコンや“iPad”を使えば答えは書ける。

これからの仕事や日々の営みは紙に鉛筆というより、「メモはスマホで」、「文章はパソコンで」が一般的です。ということは、これで何の問題もないわけです。

「代読」と言っても、いちいち他人がその人ひとりにつけないなんて言う意見もあります。だとしたら、「読み上げソフト」を使えばいいわけです。他の子どもの邪魔になるなら「ヘッドフォン」「イヤフォン」を使えばいい。

重要なのは、一刻も早く「支援」を行うことなのです。「支援」も無理のない範囲でよいのです。そのためには「読み書き障害」を早期発見して早期対応をすることが重要となります。こういう支援の配慮を「合理的配慮」と言います。「合理的配慮」は保護者の要請を受けて学校との建設的対話で行うことになっています。したがって、学校任せではいけません。親が我が子の悩みを発見して提案しなければいけないのです。

子どもの未来を見据えて、悩みに寄り添いながら適切な支援を開始してほしいと願っています

コラムニスト

公認心理師・臨床心理士・特別支援教育士スーパーバイザー

竹内 吉和

私が大学を卒業してすぐに教師となって教壇に立ってから30年が過ぎ、発達障害や特別支援教育について講演をするようになって、10年以上が経ちました。特別支援教育とは、従来知的な遅れや目が不自由な子供たちなどを対象にしてきた障害児教育に加えて、「知的発達に遅れがないものの、学習や行動、社会生活面で困難を抱えている児童生徒」にもきちんと対応していこうと言う教育です。

これは、従来の障害児教育で論議されていた内容をはるかに超えて、発達障害児はもとより発達障害と診断されなくても認知機能に凹凸のある子供の教育についても対象としており、さらに子供だけでなく我々大人も含めたコミュニケーションや感情のコントロールといった、人間が社会で生きていくうえにおいてもっとも重要であり、基礎的な内容を徹底して論議しているからであるととらえています。

そのためには、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行う必要があります。ここで、単に教育とせず、教育的支援としているのは、障害のある児童生徒については、教育機関が教育を行う際に、教育機関のみならず、福祉、医療、労働などのさまざまな関係機関との連携・協力が必要だからです。また、私への依頼例からもわかるように、現在、小・中学校さらに高等学校において通常の学級に在籍するLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、知的に遅れのない自閉症(高機能自閉症・アスペルガー障害)などの児童生徒に対する指導及び支援は、喫緊の課題となっており、これら児童生徒への支援の方法や指導原理や全ての幼児・児童生徒への指導は、私達大人を含めて全ての人間が学び、関わり合うための基礎といえるコミュニケーション力を考える上で必須の知識であることを色々な場で訴えています。

今までたくさんの子供たちや親、そして同僚の先生方と貴重な出会いをしてきました。また、指導主事として教育行政の立場からもたくさんの校長先生方と学校経営の話をしたり、一般市民の方からのクレームにも対応したりと、色々な視点で学校や社会を見つめてきたつもりです。ここ数年は毎年200回近くの公演を行い、発達障害や特別支援教育について沢山の方々にお話をしてきました。そして、満を持して2014年3月に広島市立特別支援学校を退任し、2014年4月に竹内発達支援コーポレーションを設立致しました。

今後は、講演、教育相談、発達障害者の就労支援、学校・施設・企業へのコンサルテーション、帰国子女支援、発達障害のセミナーなどを行っていく所存です。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2021/08/27

2021/08/271.「名もなき家事」とは 「洗濯」という家事には『せんたく』という名前がついています。したがって、妻が「洗濯」をしたと夫に伝わります。しかし、「洗濯」とは「衣...続きを読む

-

2020/03/04

2020/03/041 ピンチはチャンス いよいよ3月、春の訪れとともに弥生の大連休がスタートしてしまいました。 新型コロナウィルス感染症対策本部の会合で安部晋三首相は2月27...続きを読む

-

2020/01/07

2020/01/07真面目で頑張り屋の女性が自分の思うような職業に着けない。就職活動として、職を得るために、合否を握る相手に会った。

まずはじめに読者の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もその時々で注目すべき内容や気になる事柄をわかりやすく提供していきたいと思っています。どうぞよ...続きを読む

-

2020/06/22

2020/06/22一番心配していることが、新型コロナウィルス感染拡大に伴う長期休校明けの学校でいじめが頻発するのではないかということです。

1.「いじめ」とは何か。 いじめには、次の5種類があります。 (1).暴力をふるう 暴力行為を伴ういじめです。例えば「小突く」「押す」「つねる」「叩く...続きを読む