服を着替えるときに腕をあげようとすると肩や腕がズキッと痛む。横向きで寝ると肩の痛みで夜中に目が覚める。こんな症状のある方は「五十肩(四十肩)」なのかもしれません。

五十肩は日常よく耳にする病気ですので、40歳から60歳くらいの人が特に原因もないのに自然に肩の痛みを感じるようになると「もしかして五十肩なのかなぁ。」と思ってしまうのではないでしょうか。

五十肩という呼び方は江戸時代に書かれた俚諺集覧に「人、五十歳ばかりの時、手腕、骨節の痛むことあり、程すれば薬せずして癒ゆるものなり、 俗にこれを五十肩という。または長寿病という。」とあり、これが語源になったと考えられています。つまり五十肩というのは日本だけで使われている言葉で、英語ではfrozen shoulder (凍結肩)などというのが一般的なようですし、日本でも医学的診断名としては五十肩でなく「肩関節周囲炎」と呼ぶことがほとんどです。

症状は冒頭に述べたように、服の着替え特に背中のファスナーを上げる動作などが痛くて辛い。その他洗髪や髪を結ぶ動作でも強い痛みを生じ、また夜間痛と呼ばれる夜間就寝中の痛みも頻度の高い症状です。

ありふれた病気のようですが、実は詳しい原因はまだよく分かっていません。

五十肩(四十肩)は自然に治る?

俚言集覧に書かれている通り「程過ぐれば薬せずして癒ゆるもの」ならよいのですが、現実には必ずしもそうはいかないようです。自然治癒することも多いとは言え、治るとしても1年以上もの長い期間を要したり、痛みが取れたあとも肩が十分に挙がらなくなる「拘縮」という状態が残ってしまったりすることも稀ではありません。

五十肩(四十肩)にはどのように対処したらいい?

病気が始まったばかりの時期は痛みが特に強い時期でもあります。この時期には肩をどんどん動かすよりもまず痛みを軽くすることが大切です。 高いところの物を取ろうとする際など、腕を高く上げると痛むことが多いので、そのような痛みを誘発する動作はできるだけ避けるようにしましょう。 また夏場の冷房など、肩が冷える環境でも痛みが強くなりがちですから、保温用サポーターなどの使用や、冬場にはカイロを使った保温なども有効です。

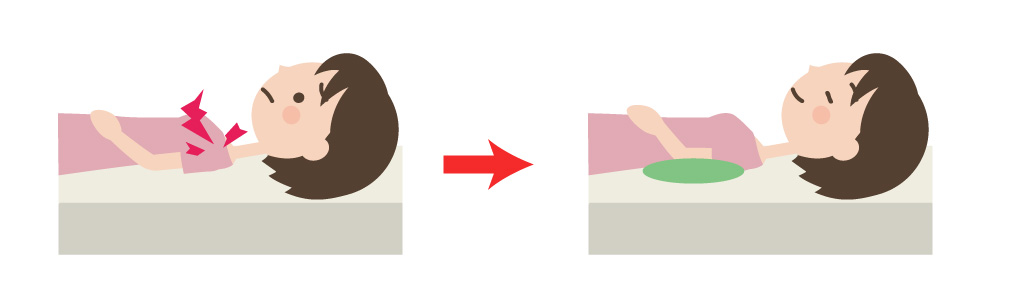

夜寝ているときに痛みを感じる場合は、痛い側の腕の位置を工夫すると痛みが軽くなることがあります。特に痛い側の肩を下にして寝てしまうと痛みを生じやすいので、反対側を下にする方がよいでしょう。それでも痛みで目が覚める時には、抱き枕のように痛い側の腕を乗せた姿勢で寝ることのできるものを胸の前などに置いて休むと痛みが緩和することがあります。また、仰向けで寝る場合には、腕が体の後ろ側に落ちないように枕などを肘の下に置き、腕が少し前に位置するようにして休むとよいようです。

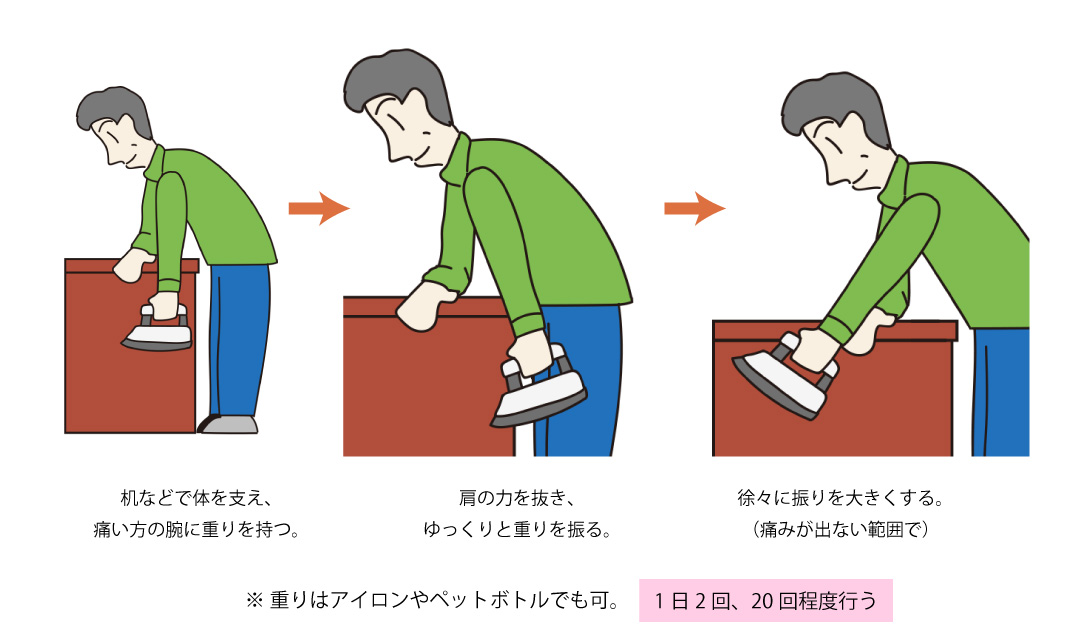

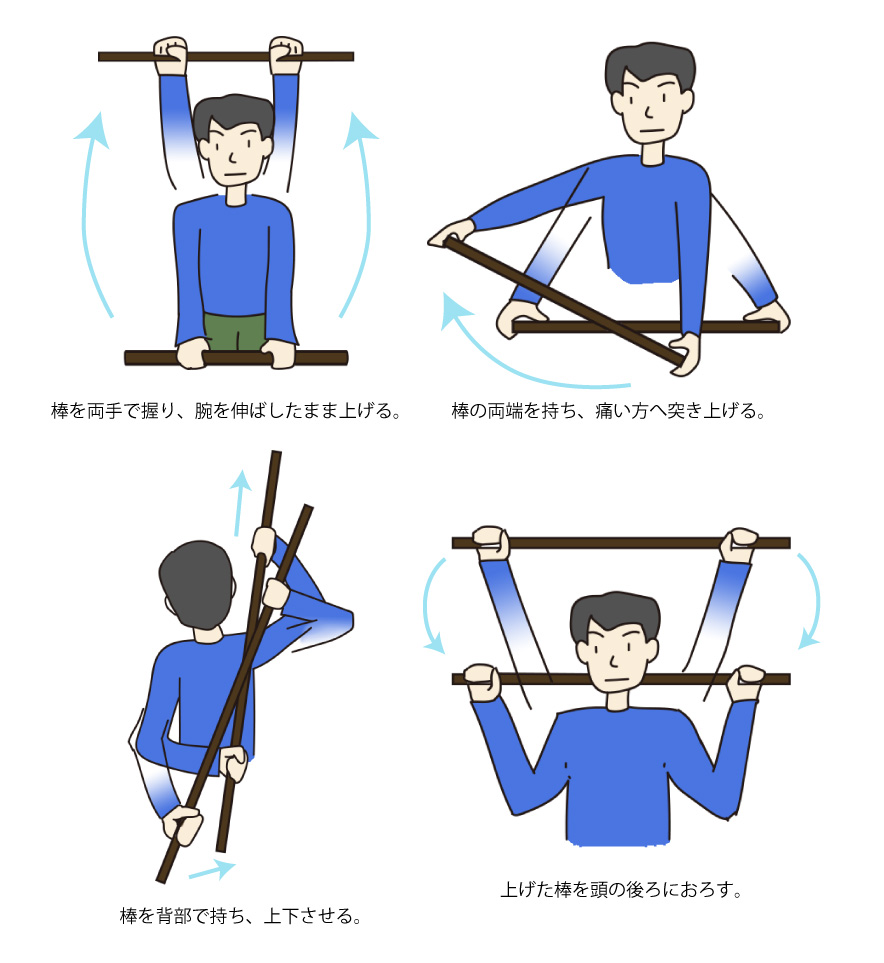

痛みの強い時期を過ぎると、肩の動かしにくさが主な症状になってきます。この時期には再び痛みが強くなることを避けながらも積極的に肩を動かして、肩の正常な動きを取り戻すことが必要になります。 立ってお辞儀をした姿勢で腕を上下左右に動かす運動をアイロンくらいの重さのものを持って行なう「アイロン体操」や棒を使った体操なども効果があると考えられています。

アイロン体操

棒を使った体操

五十肩(四十肩)かなと思ったら病院(医院)にかかった方がいい?

自分ではきっと五十肩(四十肩)だろうと思っても、実際には違う病気のことがあるかもしれません。

五十肩は医学的には肩関節周囲炎と言われますが、よく似た症状を引き起こす病気には腱板断裂や石灰沈着性腱炎、骨の腫瘍など多数があり、それらとの鑑別はとても重要です。 病院(医院)では問診や診察に加えてX線検査や超音波検査、MRIなどの画像検査を行なうことで肩関節周囲炎かどうかの診断を行なって治療計画の参考にしますので、やはり肩の痛みを感じたら医療機関を受診した方がよいでしょう。

また病院や医院で行なう治療には薬物療法、運動療法、手術療法など様々な方法がありますが、残念ながら全ての人に必ず効く治療というのはなく、一人ひとりの状態に応じて複数の治療を組み合わせて行なうのが一般的です。

より早く痛みから解放され、できるだけ拘縮を残すことがないようご自身に合った治療方法を担当の医師のアドバイスも受けながら選択されることを願っています。

コラムニスト|医療法人 安広島さくら整形外科 院長:村田 秀則

所在地・アクセス

〒731-0141 広島市安佐南区相田2丁目5−18 フォーブルビル3階 Tel:082-832-8802- 【アストラムラインをご利用の方】アストラムライン「安東駅」から徒歩約7分 【JR+バスをご利用の方】JR(アストラムライン)「大町駅」からフォーブルバスまたはエンゼルキャブ(バス)に乗り換えて約10分 【バスをご利用の方】広電バス、フォーブルバス、エンゼルキャブ「日浦口バス停」下車。

- 駐車場完備。 お車でのルートはホームページで詳しくご紹介していますのでご確認ください。

院長 村田 秀則

2020年は整形外科医となって28年目の年になります。

開業にあたり、益々高度化・複雑化する医学の進歩に取り残されることなく、日々研鑽を積み重ねる必要を痛感しているところです。AIに代表されるように、科学技術とりわけ情報技術の急速な進歩により、病医院の日常診療の姿も大きな変革期に差し掛かっており、クリニックにおいても新しい技術を勇気を持って取り入れながら、人と人との温かみのあるつながりを大切にした診療を行うことが求められているのではないかと思います。

広島さくら整形外科は現代の患者様のニーズにできるだけお応えできるよう、高精細の画像診断機器やフロア全体を使った開放感のあるリハビリ室などを備えており、今後も継続して最新の技術を診療に取り入れ、活かしていく方針です。

また当院の各スタッフには患者様に対してはもちろん、スタッフ同士や納入業者様など「関わりのある全ての方々をリスペクトする姿勢」を求め、良質で心から安心して受けられる医療を提供するクリニックを目指します。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2021/03/08

2021/03/08服を着替えるときに腕をあげようとすると肩や腕がズキッと痛む。横向きで寝ると肩の痛みで夜中に目が覚める。こんな症状のある方は「五十肩(四十肩)」なのかもしれません。

五十肩は日常よく耳にする病気ですので、40歳から60歳くらいの人が特に原因もないのに自然に肩の痛みを感じるようになると「もしかして五十肩なのかなぁ。」と思ってし...続きを読む